広告

※介護福祉士筆記試験初挑戦、勉強時間が足りなくて悩んでいるかたも多いです。

勉強時間250時間ほど必要と言われるなか、なかなか勉強時間がとれず試験1か月半前から勉強を始め、約60時間の勉強で初挑戦で合格ラインより20点アップの95点で合格しました。

そのなかで、勉強方法を考えないと相当無駄な時間を費やしたり、逆にとても効率よく時短に導くことができることをとても痛感しました。

自分のように、時間がない、分厚いテキストを黙々と最後までできないようなかたが挫折しない方法はないかと考えていました。

発想の転換で、プロや正攻法の勉強方法を紹介するサイトとは違った感覚で載せていますので、藁をもすがるような思いのかたに少しでも参考になればと思っています。

なお、介護福祉士取得に関する概要、受験資格等、筆記試験の勉強以外の情報は他の専門サイトできちんと情報収集し、把握しておいてくださいね。

- おすすめの本、動画、講座

- こんな勉強方法の提案(ノーマルじゃないけど..)。

- 2023年度(2024.1月)今回試験の概要、合格基準など。

- 【ふりかえり】2022年度(2023.1月)の、2022年度 第35回の筆記試験について。

- 試験を終えて感じたこと

- 教育訓練給付制度も有効に利用しよう

- 分厚いテキストから始めると挫折しやすい

- メインとなるテキストは入手する。補助、辞書代わりと全体の勉強のため

- 過去問題、模擬問題のお得な入手方法と問題の解き方

- 過去問だけ繰り返せば受かる?ただし全く同じ問題は安易に繰り返さないほうが良い

- 【重要】何気ない時間に動画を「リスニング」することの積み重ね

- 出題方法、解答方法で、こんな発想をすると気が楽になる。

- こういった考えかたも・・・

- 最後に、、まとめ。

おすすめの本、動画、講座

お伝えしたいことがいっぱいありますので、先に結論として当方の勉強方法に適していると思われるおすすめの講座や書籍、動画をご紹介します。探せばいろいろあるんですが、、。

おすすめ(総合講座)

まずは全体を把握できる総合講座。アガルートさんをおすすめします。

内容もそうですが、割引や返金などいろいろ魅力もあります。

今回ご覧いただいているかたに多いと思われる、残り期間がないため焦り始めている…

かたが始めるのにもよい内容かなと思います。

広告

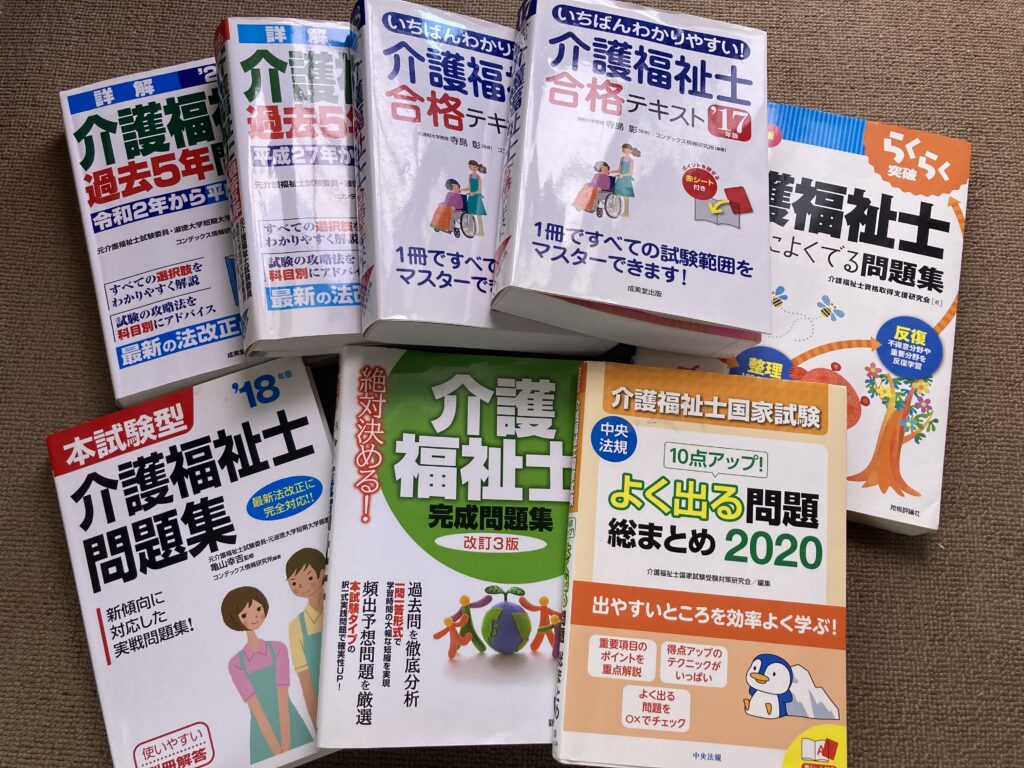

おすすめ書籍

まず、過去問の本は必ず購入ください。

後ほど紹介します中古やネットを利用すると新品を何冊か購入するのと比べると費用は5分の1、極論すると10分の1にでも抑えられますよ。

書籍は大半が、全体をまとめたテキスト本や、過去問、模擬問かと思います。

そんな中、ちょっと違うイメージでしたが当方がおすすめする本です。

文章が少なく表がどどーっと載っていて、これが辞書代りやテキスト本のように使えて重宝しました。

ポイントも載っているし問題も載っていて、基本図や表でできているのでとても見やすくわかりやすいです。

もうひとつこの本の良いところは、過去5年の問題がどの単元から出ているか わかる表があります。

これもどの項目に重点を置いて勉強するかとても参考になります。他で紹介するキートンさんの動画と合わせて過去出題頻出問題の検索にご利用ください。

広告

見て覚える!介護福祉士国試ナビ ☜(Amazon)

おすすめ動画

対策動画もいろいろありました。

検索上位のものが一般的に良いのかもしれませんが、せっかく下のほうまでリサーチしたので当方のおススメをいくつかリストアップしました。

皆さんの性格、状況に合う合わないがあると思うのでいろいろ比較ください。

こんな勉強方法の提案(ノーマルじゃないけど..)。

勉強方法については後述でいろいろ載せますがまず、どんなイメージかだけ先に載せます。

時間もあり、性格的に黙々と勉強を持続でき、計画通りに勉強スケジュールが遂行できるようなかたはスルーしていただければと思います、、ちょっとためになることもあるとは思ってはいますが。。

ピンポイントでキーワード攻略しながら全体勉強。

細かくはのちほど説明しますが、

まずは優先順位をつけて一部のキーワードをひとつずつ動画視聴する。

ひとつずつやってて間に合うの?など、方法が「大胆..」と思われるかもですが、動画視聴するととても記憶に残るなと感じたので、丸暗記するストレスと時間と、忘れてしまい再勉強するストレスと時間を少なくできるのではと感じました。

把握できたキーワードが増えると、気分的に楽になった感覚で勉強に取り組めました。。

メインのテキストや教材、講座など、ひとつはちゃんと入手しましょう。

もちろんピンポイントキーワードやってるだけでは合格は難しいです。

勉強するための資料教材の中でも、全体が網羅されているメインのものはひとつ必要かと思います。

もしダメだったら来年に、って余裕のあるかたは良いですが(笑、必ず今回で合格しなきゃいけないなら、全体が網羅されている書籍、講座などは少し費用がかかっても入手しておきましょう。

自分もお金出したらなんか頑張ろうという気持ちにもなりましたよ

試験勉強方法を検索、検索、とググってて、介護福祉士関連のいろんな検索をすると上位というか1位にこのアガルートさんのサイトがきているキーワードがよくありました。

👇👇アガルートさんのサイト

広告 ここをクリック

合格得点、特別割引などもあるから、条件を見てぜひ活用してくださいね。

その他おススメの本や動画は後半のほうでも載せますね。

2023年度(2024.1月)今回試験の概要、合格基準など。

勉強方法だけで長文になるので試験概要等の説明は省略させていただきます。

概要については公式HP(社会福祉振興・支援センター)をご参照ください。

今回の試験予想は午前が難しく午後のほうがやりやすそう、というサイトが多いです。

これは午前は制度や覚えなきゃいけない問題が多く、午後は現場のかたが実務で経験していたらわかる問題が多いため、介護職経験の長いかたは改めで勉強が必要な午前のほうが難しく、自分のように介護職経験が少ないと逆に経験値がモノを言う午後のほうが難しく感じるかと思います。

【ふりかえり】2022年度(2023.1月)の、2022年度 第35回の筆記試験について。

試験結果

2023年(令和5年)1月に行われた、2022年度、第35回介護福祉士の筆記試験。

合格基準は、125問中60%の正解の75点を基準に難易度で年度によって多少前後しますが、今回はちょううどこの60%、75点以上が合格基準となりました。

当方は今回が初受験、人生の30年以上がサラリーマン。

家の弔辞の事情で12月までプライベートがハードすぎて試験勉強がほぼできない時期が続きました。

一般的に合格のための勉強時間は約250時間くらいといわれていて、毎日1時間勉強しても8か月以上かかる計算になります。

結局最後の1か月ちょっとでイッキに頑張るしかなかったですが、総勉強時間わずか60時間くらいだったでしょうか、、それでも合格点より20点も余裕の結果でした。

試験の特徴、感想

2023年(R5年)1月に行われた、2022年度第35回筆記試験の感想です。

今の回から出題の範囲、試験の順序、出題問題数などいろいろ変わっていました。

前述のとおり午前が簡単というか割とできた感があり、逆に午後は自信のない難しい問題がいっぱいありました。

ただ全体的にネット等での感想は逆で、午前が難しく午後が簡単だったと言う意見が多かったです。

思うに、受験者は介護に長期間従事しているかたも多いと思うので、

午前はテキストで暗記したり覚えることが多く、介護に従事しているかにかかわらず、テキストなどの勉強をちゃんとした人が高得点を取れたのではないでしょうか。

逆に午後は事例問題が多く、いろいろなケースに慣れている介護経験者のかたが高得点が取れたのではないでしょうか。午後の問題は介護に従事しているかたは経験、理解できているものが多かったからじゃないかと思います。

試験を終えて感じたこと

今回の初受験でとても、めちゃめちゃ(笑、感じたことは、

自分の性格や状況に合った勉強方法を探すことができれば少ない勉強時間でも合格できそうなことがわかりました。逆に、ただテキストで長い時間黙々と暗記、勉強するだけでは合格することが難しい受験者さんは多いと思います。長丁場ですから一度暗記してもテスト前までに忘れちゃうこともは再暗記しなきゃいけないし、、。

「あ、これ合格するための勉強方法をちゃんと考えないと相当無駄な勉強時間が発生する。」と痛感しました。125点の満点合格を目指すのでなく、約60%の正解の合格ラインを目指すなら、相当勉強時間を削減できるかなと感じました。

自分の勉強時間は60時間くらいでしたが、一般的な250時間とは4倍くらい差があります。

もし対策なしでただ250時間勉強したとしても自分は合格できなかったと思ってます。

125点の「満点」合格を取るための勉強するのでなく、60%、約75点の「合格ライン」を取るための勉強に戦略を切り替える必要があると感じています。

12月、その勉強の方法の模索にまず全力を注ぎました。。

YouTube動画をほんの少しずつ何サイトも見て良さそうなものをキープ。

通信、オンライン講座を調べたり申し込んだり体験したりして良いものをキープ。

試験対策本、過去問、模擬問題集は中古中心に20冊以上購入。

勉強自体の時間よりもまずは勉強方法のリサーチに相当時間をかけ(笑、戦略を決めました。

1点を取ろうとするための勉強時間は、項目によって相当差があります。

とても時間のかかる1点の勉強は、「この関連の問題が出たらその1問はまずは諦める」と(笑。

これで必要な勉強時間は極端に少なくなりました。

今回はこの方法で行こう!と決めた勉強方法がピッタリハマって、20点余裕で合格した次第です。

教育訓練給付制度も有効に利用しよう

通信教育、講座を受講されるかたは、受講料が2割ほど戻る厚労省の制度があるので、自分が該当するかいちど調べてみましょう。

雇用保険加入期間や過去に利用したかなどで受けることができるかどうか違ってきます。2割ほど返金されると思うので、例えば講座が約40,000円とすると、約8,000円が戻ってくる計算になります。

皆さんがこれを受けられるかどうか、申し込もうとする講座が給付の対象のものかなど、リサーチしてから決めてくださいね。厚労省のリンク貼っておきます。

分厚いテキストから始めると挫折しやすい

「全体が網羅されている分厚いテキストを黙々とやっていく」

正解のようですが、「やる気なくなる」というリスクがありませんか?

試験よりずいぶん前からやり始めなきゃいけない、それが丸暗記ばかりだと忘れる可能性も多い、

暗記する量も相当多くなってしまい、挫折するケースが多いです。

分厚いテキストの最初から始めないと言うのは極論ですが、まずは丸暗記の数を少しでも減らすために、たくさんのキーワードの中で少しでも理解できるものを作っていく。

つまり、理解して頭に入ってしまえば丸暗記する必要がないわけです。

これは実践していくうちにすごく痛感したところです。

メインとなるテキストは入手する。補助、辞書代わりと全体の勉強のため

自分が行った勉強方法は、「苦痛の大量の丸暗記の数を減らす。」です。

ポツポツと試験に出そうなキーワードを、優先順位をつけてピンポイントで勉強。

ノーマル、正攻法でなくてすいません(笑。

10分20分ほどの短い動画で1キーワードの勉強をして覚えることができれば、丸暗記をしなくて済みます。ひとつずつですが動画だとずいぶん理解しやすいと感じました。

この方法で丸暗記する項目を減らし、時間と勉強でのストレスがずすいぶん軽減できました。

「これとこの項目だけはもう覚えちゃった!」って感覚で、残りの勉強のストレスが激減できたのを痛感しました。

「何百とかありそうなキーワードの勉強を全部一つずつ動画で勉強していたら時間が無くなっちゃうんじゃない?」と思うかも。

「試験に出る頻出キーワードからまず勉強」しながら一応並行して全体的にも少しずつ勉強する。

試験までの残り期間によって、どこかで搬出キーワードの単発の勉強を終え、試験全体が網羅されている講座、本、動画を勉強していく。

結局自分が見たキーワード動画は、頻出問題で紹介されていた約25種類のキーワード+少々だけです。

この方法で勉強していく中で、たまに過去問等1回分やってみてください。

「あれ、ピンポイントでキーワード勉強した数は少ないけど、予想以上に点数が取れてる…」

と自分は感じ、試験勉強のモチベーションも上がり挫折を免れることができました。

過去問題、模擬問題のお得な入手方法と問題の解き方

お得な問題の入手方法

みなさんはこんなに買わなくていですよ〜(笑

過去問題、模擬問題のチョーお得な入手方法です。

最新版を買えばいちばん良いのですが、最新版はほぼ定価ですね。

自分はブックオ◯などの中古本販売の店舗やオンラインで古くて安くなった過去問を買いました。

ただ安い中古本だと古いので最近の過去問は載ってないですよね。ただ直近数年くらいの過去問は公式のサイトに載っているので購入しなくても大丈夫。

そして、新品だと一冊2000円前後の本を、中古で110円、220円でも売っていたりする過去問題集を買って勉強する。中古だと直近の問題は載ってないだけで激安で入手できるメリット。

この方法だと過去10年分を数百円で入手することも可能かも。

○ックオフだとオンラインの店舗もあるのでネットで購入したり、近くの店舗で本のタイトルなどで検索してもらい、どこかの店舗に在庫があればその店舗へまとめて取り寄せしてもらえば送料もかからず複数の本を近場で一気にゲットできそうです。

全問終わってからでなく、1問ごとに解答解説を見る利点

これも当方が体験して感じたやり方です。

試験1回分、125問やり終えてから解答を見るかたが多いと思いますが、

例えば1問目で正解を間違えていた場合、125問やってる間はその間違った5択の解答が正解と脳が思ったまま時間が過ぎていきます。125問終わってからその脳を修正するのは苦労します。。

1問ずつ、と125問終えてから、では125倍長く間違いを記憶されてしまうことになりますね。

当方が125問まとめてやるときは以下の2種類の時だけです。

・現在どのぐらい点が取れてるかたまに実力を試す場合

・実際の受験形式に慣れるため最後まで解いて慣れる場合

練習として過去問、模擬問をやる時は1問ずつ解いた都度解答と解説を見ていきました。

この感覚も個人によって違うので、あくまでも自分に合う方法で勉強してくださいね。

過去問だけ繰り返せば受かる?ただし全く同じ問題は安易に繰り返さないほうが良い

では、過去問をひたすらやるのは効果的?ただ注意してもらいたいことがあります。

例えば短い期間で何回も同じ問題をやったとします。

5択の場合、正解以外の4つは同じ間違いですね。

となると問題を解くときに、正1のみでなく誤4の内容もすべて脳でセット暗記してしまう。

なので回数を重ねるごとに考えなくても順番や言葉が脳に残っているため先入観が先行して、実質考える前に知らずに答えが出ちゃっているかも。

なので過去問や模擬問をたくさんやる場合でも、全く同じ問題は短期間に続けてはやらないほうが良いかなと感じています。

【重要】何気ない時間に動画を「リスニング」することの積み重ね

暗記方法ですが、活字でなく目や耳で記憶させると入りやすい、と感じています。

YouTube動画でもひとつのキーワード単発でいろいろな動画を見ましたよ。

自分も今回試験勉強前は、本をひたすら読んだ方が暗記できると思ってました。でも実際この歳になるとなかなか頭に入りませんでした(笑

ただ動画だと、講師の器量にもよりますが、スムーズに頭に入ってきました。

随分前から本で問題を何回もやっていても、忘れた頃にまた覚え直すことを繰り返すことになります。

それなら動画で1項目にかかる時間がちょっとかかっても、後日何回かしなきゃいけない覚え直しが不要、楽になりました。

これ気分的にすごく安心というか楽でしたよ。

音声だけで大丈夫の動画は何かをしながらリスニングできますし、夜布団に入った時にイヤホンで流しておくのも効果的で、時間の有効利用ができます。

出題方法、解答方法で、こんな発想をすると気が楽になる。

5つのうち、ひとつだけ正解が見つければ正解、の考え方

油断は禁物ですが、ちょっと心が楽になるこういう考え方かたもあります。

5つの中からひとつ正しいものを選ぶ、という問題が大半です。

5つのうちもしひとつでも、確実にこれが正解だなと思うものを見つけることができればその問題は◯というとになります。残りの4つは全くわからなくても正解ゲットできますよね。

まあ油断は禁物なんで(笑、残り4つもじっくり吟味してくださいね。

つまり、5択だと勘でやれば正解の確率は20%に近くなる、でももしそのうちひとつ正解が見つけられれば正解。

逆に、正解が見つけられなくても、ひとつ確実に間違いが見つけられれば実質4択になります。。

1つ間違いが見つかるたびに正解の確率が40%、60%、80%と増えていきます。

125問中、絶対コレ、ってわかる問題は100%正解。全くわからない問題は20%。

そしてそれ以外の問題の確率を20でなく40でなく60%と挙げていくことで総得点のの底上げができます。

ほとんど勉強していない人は、5択だから20%しか正解しないの?

これは、先に述べた、

「5つのうち1つ正解を見つければOK」と同じですが、

5つの知識のうちひとつでもわかれば正解、になるので正解率は20%でなくもっと上がっているのではないでしょうか。

例えば、試験には関係ないですが出題されるイメージで、

ハバネロは?

1甘い 2辛い 3すっぱい 4苦い 5無臭

だと、ハバネロを知らないとこの問題は解けないですが、

5択が

1ハバネロは甘い

2砂糖は甘い

3塩は苦い

4レモンは辛い

5バナナはすっぱい

だと、この5つのいくつかわかっていれば正解率が、5択だから20%正解、よりずいぶん高くなるかと。

自分は勉強する前に過去問をやった時、ほとんど知識がなくても50%の正解率でした

必ず(ほぼ)不正解の「言い回し」

過去問をこなしていくと、知識がなくても、

あ、この言いまわしは✕なやつだ、って割とわかってきます。

・~したからもう〇〇をする必要はない

→いかにも勝手に決めつけている

・本人でなく介護職や家族の意見になってる

→本人の希望を考えてなかったり、違っている

・すぐに(まっ先に)これを行った

→まずは最初にやることの基本があるっしょ

・〇〇だったので、△△することはやらなかった

→いかにも間違ってそうな判断基準

最初、問題を解きはじめはまだ感覚はビミョーですが、だんだん数をこなしていくとその問題についての知識がないにしても、「あ、✕だな。」ってだんだんわかってきます。

こういうのを把握しておくと、知識的にわからなくても5分の1の20%の正解率よりは上の確率になりますね。

年号、正確な人名を覚える努力にあまり時間をかけない

受験勉強で時間がかかってかつ覚えにくく面倒でやる気なくなっちゃうのが、人物名や年号(いつ)です。

自分の考え方は、言葉、人名はまずは完璧に1文字1句覚えなくても良いと思います。

もちろん時間があれば覚えるに越したことはないですよ(笑

ただ、ひとつひとつを時間をかけて覚えようとしてるなら、その時間を他の勉強に充てたほうが良いケースもあります。

ちなみに当方は年号を覚えるのは諦めました(笑、、

残された時間であれだけ多くの年号を覚えるよりは他を優先したほうが良いと思ったからです。

例えば問題で 「◯◯ は1986年です」 というのが、

残念、「◯◯は1985年です」 とかビミョーに変えるセコい問題は少ないかほぼないです(笑

もちろん完璧に覚えていたほうが文章の中ではヒントになるので正解にたどり着くのは近くはなりますが、年号は覚えるにこしたことはないけど、覚えなかったら問題が全く解けない、ということもないかと思います。

人名も、一文字一句すべて覚えなくても良い、の理論(笑、は、

例えば、「これを提唱したのはニィエリである」 が、

残念、「ニィエリでなくニィリエです」

なんていやらしい問題もほぼないでしょう。

つまり、例えばノーマライゼーションの問題で、ニィリエなのかミケルセンかは理解する必要はあるけど、ニィリエかニィエリかエイリエかは覚えてなくてもどうにかなりそうです。

チョー極論するとニイリエかミケルセンかが認識できていれば、「ニイ、、なんとか。ミケなんとか、、」だけ覚えてても正解できる(笑

出ない確率が高い項目は勉強しない(か後回し)

時間がない場合の勉強方法ですが、

勉強されるかたの多くは、とてつもない勉強する項目があっても、すべて少しずつでも手をつけたい、ってかたも多いです。勉強していない問題が出た時、あーあん時やっとけばよかった、って思うでしょうし。

ただ1点を惜しむと逆に他の1点2点、というより5点6点を落とすケースも多いです。これは後述の、「大陸だな式勉強はダメ」で再度説明します。

当方は、キーワードとして200項目くらいのことを勉強しなきゃいけないな。ってチョイスはしたのですが、例えば各項目1時間、合計200時間勉強したとします。

でも動画などで頻出キーワードをリサーチしたとき、

絶対出る、ほぼ出る、まあまあ出る、たまに出るものからベスト40項目でゲットできる点数が例えば7割くらいだとするとそれだけで35点の範囲を勉強したことになります。

ほぼ出ない、まず出ない、出たことない(笑、などのワースト50で同じように50時間勉強しても出題確率的にゲットできる点数が5点、、、

極論すると同じ50時間同じくらい勉強、覚えたのに得る得点にめっちゃ開きが出ます。

こう考えるとワースト50とベスト50にかける時間を同じにするのはめちゃくちゃもったいない、って感じませんか。

当方の場合は時間がないのであきらめた項目はやまほどあります。

試験勉強全部で60時間くらいしかしてないからワースト50にかける時間がなかったのが第1の理由(笑、で、合格ラインより20点アップで合格できたわけですから、勉強方法ってめちゃくちゃ重要です。。

たった一問の正解をゲットするために、10項目以上の言葉や順序や意味をじっくり覚えなきゃいけなかった時、それは後回し(超極論すると、諦める..)という戦略もありかと。

試験は125問、ただ何が出るか分からないとなると、例えば何百の項目をひとつずつ覚えなきゃいけない、そのたった1つを暗記するのに大量の情報を暗記しなきゃいけないともうたまりませんよね。

こういった考えかたも・・・

範囲が多すぎて覚えられないなら、よく出る問題(頻出問題)を重点的に勉強するメリット

ここ重要です!(笑

各社、めちゃ分厚いテキスト、多くの問題等があり、1項目ずつじっくりやっていく、、

という時間があるかたは良いですが、まずは、または全体勉強と並行して、頻出問題の勉強に力を入れてみても良いかと思います。 なぜ⁉。。

あるサイトに載っていた頻出されている問題のキーワード。

過去の試験からリサーチして、このキーワードは確率的に〇割ほど、1回の試験で〇問ほど出る、というのが載っていました。

この項目は毎回100%出る、80%の確率で出ている、毎回7問ほど出ている、1~2問ほど出ている、、など。

たとえばおすすめがこちら。自分が受けた時見てた動画だから最新じゃないかもだけど、

この動画だけでもめちゃめちゃためになります。

キートンさんというかたの動画の一つ。

試験に出題される問題のキーワードの22個を15分弱でまとめられてます。

これを計算したらおおまかには、22の項目から53問ほど出る、という情報でした。

22の項目から、全125問のうちの4割強の53問が出題されている、、

となるとまずこの22項目を重点的に勉強する方法はとても良いと思います。

他にも探したらこういうサイトが出てくるかもなので調べてみてね。

いろいろなかたの動画は10分から20分くらいの動画が多そうです。この22項目、1項目複数の動画を見たほうが良いボリュームのものもありますが、例えば15分の動画を80本見ても20時間。効率よく1点ずつをゲットする可能性が高い勉強方法です。

ですので搬出問題のキーワードは調べてしっかり勉強しましょう。

ちなみに頻出問題のキーワード。最初にやる?最後にやる?

普通はテキストなどで全体の勉強を終わらせてから、個々の頻出問題の動画を見る、というのが普通でしょうが、、。

YouTubeなどのキーワード解説の動画、10分15分聞くとすごく頭に入ってきます、記憶がしやすいです(自分の場合は、ですが)。なおかつ重要なポイントを拾い出して教えてくれますし。

となると、活字を全部読んで暗記してから、同じ項目を動画で見るよりは、

まずは動画を見てわりと頭に入ってから本などの活字で同じ項目を読んだ時にその活字がさらっと頭に入ってくる感覚がありました。

125問の試験だと莫大に丸暗記しなきゃいけない項目があるので、それが1つずつ減って、なおかつ1点をとれる確率が高くなるという都合の良い法則が出来上がると感じませんか。

丸暗記しなきゃいけない項目が減っていくのはメンタル的にもやる気になります。丸暗記は忘れちゃうんで1回暗記するだけじゃいけないですし。

ここが当方はが60時間の勉強で95点をとれた最大の理由です。

ちなみにこの後にも紹介させていただく書籍、「介護福祉士国試ナビ」のなかにも、過去5年の問題がどの単元から出ているかの表があります。これも参考になりますよ。

これ見ると、過去5年で38問出ている単元と、1問も出ていない単元があります。

この2つの単元を同じ時間かけて勉強しよう、ってはなりませんよね。

自分はもちろん出ていない単元やほんの少ししか出ていない単元はほとんど勉強してません、というか他の勉強に充てましたのでできませんでした。

範囲が多すぎて覚えられないなら、諦める項目も作る(満点を狙うか、合格を狙うか)

これも極論ですみません。。ひとつ前に述べたことの補足のようになりますが、、

何百ものことを覚えようとするなか、ほとんど出題されていないキーワードは時間がないので省いています。

また、1項目一つ暗記すれば良いキーワードと、1項目だけど表全部、10コ暗記しなきゃいけないキーワードがある場合、得点は1点でも暗記するパワーは10倍違います。

となるとこの10倍のほうは他と同じように最初のほうでやらないほうがいいです。。

この10倍の1項目ひとつ諦めれば他の10項目の勉強ができると言う潔い考え方(笑、、

まあこれは半分冗談ですが(でも半分マジです..)

やるなら「最後」にやりましょう!

丸暗記は必ず、というかまあほぼ時間が経てば忘れます、、なので早期にやったものはまたやることになります(笑。

当方のように歳ですぐ忘れちゃうかたは実感できるんじゃないかなあって思います。

大陸だな式(広く浅く)勉強はダメ!…全滅の可能性も。。

小学校で、大陸だな、って勉強したと思います。

大陸近くの浅く緩い推進200mほどの海底、みたいなイメージで、よく、「広く浅く」というキーワードで覚えていた記憶があります。

実は自分も心配症で、少しずつでも全範囲勉強しようと思ってしまうタイプですが、知識が浅いと総崩れ、全て不正解になる確率も高いです。「浅く」の勉強までだと答えが出せない問題も多いと感じているので。広く浅く勉強したものが総崩れになる可能性もあります。

広く浅くやるほうがなんか勉強やった感があるんだけど、軽いひっかけに気づかない、あと少しのところでわからなくてすべて解けない、ってリスクもあるのです。

中途半端に勉強しただけでは正解の確率が低くなります。

頻繁に出る項目を優先して勉強、悔いなく諦める項目も作る

YouTube動画サイトを何種類かチェックすると、毎回高確率、頻繁に出るキーワードがあります。その内容はまず十分に理解しておきましょう。

当方のテキスト本の勉強方法は、順番、項目ごとにやっていくのではなく、目次のひとつのキーワードを探してそのキーワードを勉強する、の繰り返しでした。

自分が使用していたテキスト本の目次は、あ〜ん までで約1500項目あります。。うんざりしてなんかやりたくなくなっちゃいますね。

ただ、高確率で出るワード、ほぼ出たことのないワード、いろいろあります。

この2つを各々同じ時間勉強していたら相当ムダな勉強をしていることにもなります。

長時間勉強した問題が15問出た、だけど同じ時間勉強した別の問題は1問しか出なかったら極論すると一問をゲットするために15倍の時間ロスをしているになります。

全問不正解の恐れもあるカテゴリは先に確実に勉強

リスクマネジメント、ではないかもですが、、、

R5年(2023年)1月に行われた、2022年度第35回筆記試験の場合、

筆記試験は、4つの領域が12科目に分かれています。

そこにプラス総合問題が出題されるので、5領域13科目、と言うイメージで考えてください。

13の科目は、一部の科目がが2つくっついて、11の科目群に分けられます。

この11の科目群にひとつひとつ全てに得点(1点でも)があることが合格の基準の一部です。

1つの科目群で、多いものは26問の出題ももありますが、5問しかない科目群がひとつあります。「医療的ケア」です。

5択で5問ってなんかちょっとビミョーで心配ですよね。125問中120問全部正解したとしても、医療的ケアの5問を全て落としたら、その時点で不合格となります。

ほぼ5択の問題なので、1つの群に10問とかあればほぼ確率的に1問は正解があるかと。

もちろん逆に10問で1問しか正解がない群ような実力なら合格は難しいでしょうが。。

ですので1つの群が5問しかない、「医療的ケア」は要注意です。

医療的ケア以外でも、ヤバそうな科目がある場合はそこを完璧にしておく

完璧というのはこの場合、ぜったい1問は正解する(笑。。

重点的に勉強して安心してそのほかの科目に取り組めるようにしておきましょう。

医療的ケアに関しては喀痰吸引、経管栄養を中心に過去問や模擬問を十分に勉強、把握しておきましょう。ビミョーに正解と言葉を一部変えたりするひっかけもあるので、問題をよく読んでたくさんこなしたほうが良いです。

試験近くになったら全体的にまとめの勉強したいですよね。その時にまた苦手な項目があった場合、それをしなければいけないと言うプレッシャーがあります。

なるべく早くに取り組んで、試験間近に1科目で焦ったりしないようにしたいですね。

ピンポイントでキーワード攻略しながら全体勉強。

冒頭の勉強方法で紹介しましたが、その詳細です。

試験を開催するサイトで公式テキストがあるわけではありません。

となると受検する皆さんはほとんど民間のサイト、書籍、講座などから良いものを見つけなければなりません。選ぶのも難しいですね。。

当方の勧めている頻出キーワードを動画で視聴し、ひとつずつモノにしていく方法は、もちろん全体の一部のキーワードしか集中して勉強していなので歯抜けな項目がたくさんあります。

ですのでさきに紹介したアガルートさんや、全体が把握できるテキストや講座はメインとして入手してほしいです。

時間があるかた、暗記や勉強が得意なかたはこれを全部勉強していけばもちろん実力が付くでしょうが、当方のおすすめ法のように頻出キーワードピンポイント動画視聴の後にそこをおさらいで見たり、時間が空いた時に眺めてみるもの良いかと思います。

まずは頻出傾向にあるキーワード数十個~50個を調べ、1個ずつの動画(1つ約10~15分)を見る。

→1点ずつ積み上げていくイメージがわき、勉強のモチベーションが上がる。

自分はこれでめっちゃテンションが上がりました(笑

この歳になって、単に丸暗記しなきゃ、って項目が減るのはめっちゃありがたかったです。

メインテキストで、動画を見たキーワードの載っているところを読んでみる。

→頻出キーワードの動画を、例えば10分~15分見たとして、当方の場合ははじめから活字で読むのとは覚えられる感覚が違うのが実感できました。

ですので、まず頻出ワード1項目ずつを動画で視聴。そのあとおさらいでメインの教材で同じワードのところを勉強してみてください、とてもすっきり頭に入ってきました。

1ワードを丸暗記、忘れそうなころまた暗記、より、動画で1ワードだけどよく理解でき覚えてしまって、たくさんある丸暗記の項目が1つずつ減っていくのがプレッシャーの軽減にもつながってきます。おおまかに表現しちゃうとこんな感じです。

メインとなる講座受講や分厚いテキストに時間をかけて最初から最後まで勉強していく、いわば正攻法のようなものと自分はちょっと違いました。

【重要】超大量な情報を繰り返し丸暗記するストレスを減らすためピンポイント動画視聴

ただ自分も、そのようなメインとなるテキスト的なものは利用していて、ひとつずつピンポイントにYouTubeでキーワードの勉強(後述します)をする時に、辞書のようにも使いました。

ネットや動画で紹介されている頻出問題のキーワードの勉強をネット動画ででひとつずつ見て把握する。このピンポイントント勉強が点数アップのとても重要なところ。

その時にメインのテキストを並行して辞書代わりに使いました。

この方法順番でやっていくと、

まず確実に取れそうな点数が1点、2点、、、、20点、30点と増えていく。

この経緯が、取れる基礎点が上がっていく感覚があり、モチベーションも上がっていき勉強にやる気ができています。

例えば勉強の中盤、

今のところ120問中40問くらいのキーワードしか勉強では確実に取れないかなと感じている時期。残り80問を5択なのでカンでも20%の16問くらい取れるだろう、となると現在は56点くらいかな、と思いそうですが、

介護を知らなくても大人なら常識的にこれだろう、という項目や、過去問を少しやると明らかにこの表現は✕なやつだ、とわかるものがあるので56点よりは相当点数は取れていると思います。

125点中合格基準付近が75点なので、計算上56点と思っていたら65点取れてた、、。

予測より早く合格ラインに近くなるとやる気が出ますよね、油断は禁物ですけどね。

試験の全範囲を網羅したテキストを最初から最後までやっていく。

これだと相当時間はかかり、最後に時間切れややる気なくなったりしちゃいます。

自分はまずは、YouTubeなどで試験に出る確率のとても高い重項目を単発で確実に覚えることをひとつずつこなしていくことから始めました。

で、これでは全く単発の項目のの勉強であり、トータルの勉強は全くできていないので、辞書的な、総括を勉強する参考資料として、ひとつ、基本、メインの勉強資料は入手しておくことが必要かと。

で、オンライン講座申し込みや試験の総括的な勉強できる教材、本などを入手するということです。

普通はこの講座や総括的な教材などでの勉強がはじめから最後までメイン、大半の時間をこれに費やす、最後のほうは時間がなくなって結局端折っちゃうなんてことになっちゃうこともあるんじゃないかなと。

なので自分の勉強方法は全然違いました。メインの教材があると安心しますし、キーワードを調べることも多かったので目次で辞書のようにも使いました。

メインとして講座申し込みや試験全体が網羅させれた書籍や資料を入手。

頻出キーワードの動画視聴を効率良く時短で覚える。

という、ちょっと他の人とは違う勉強法かと思いますが、時間がなくてなかなか暗記できない介護経験少ない自分が、いろいろ試行錯誤や情報を得た中でこの方法が1番効率良く点が取れるんじゃないかなと思っています。

最後に、、まとめ。

いかがでしたか。

今回は勉強する以前に勉強方法を決めるためのリサーチにずいぶん時間をかけました。

過去問、テキストなどの対策本は20冊以上購入しました。

新品だと4万円近く、、まずはリサーチ目的なので中古中心に購入。

8割がた見ないままで終わってますが…良いものを見つけるリサーチ目的なので気にならず。

合計6000円くらいですみました(笑

時間がなく覚えられない人への準備するおすすめは

・アガルートさんなどの総合的な講座(全体把握)

・中古本でよいので10年間くらいの過去問の購入

・紹介した介護福祉士国試ナビのような、対策本でもしよいものがあれば購入

・試験頻出キーワードをひとつずつ勉強する動画サイトを見る

です。

もちろん正攻法で勉強できるかたは正攻法で頑張ってくださいね。

そもそものところを言うと、全体をくまなく網羅してからピンポイントのキーワードに取り組めればもちろん一番良いんですが、、、というのが前提にありますけどね。

自分の中で一番重要に感じたことはここまでも紹介していますが、

時間がないなか、丸暗記しなければならない莫大な数のキーワードのうち、試験に頻出なものをひとつずつでも動画で理解して基本点を積み上げていき、丸暗記だけの項目を減らしていくことです。

ふつうは全体を勉強して基本点を積み上げていく、ってことでしょうけど(笑

その中でも時間が空いたときには、メインとして全体を網羅した講座や資料を購入したものを読んでいきましょうね。

そのあとそのキーワードを、メインで購入した資料でさらっとおさらいしてみると、動画で割ともう頭に埋め込まれたなって感じるのではないでしょうか。

当方の場合は初めから活字(本など紙の媒体)をで読んでたら撃沈でした。

なお、この投稿は介護福祉士筆記試験の合格のため、いわゆる点数を取るための対策用の投稿です。合格後など時間があるときには介護の実践に役立つように全項目くまなく勉強していきましょう。

介護の職場で、1979年に何が起こったか、などはほぼ意味ないので、ようやく年号からも解放されますね(笑

コメント